#3 Non dire una parola che non sia di guerra

Questo numero di Nemesi non tratta il tema della guerra. Ma ciò che la guerra produce negli stati d’animo di chi, la guerra, non la vive ma la osserva.

La skincare in tempo di guerra

Questo numero di Nemesi non tratta il tema della guerra. Ma ciò che la guerra produce negli stati d’animo di chi, la guerra, non la vive ma la osserva. Cosa significa, infatti, essere bombardati mediaticamente da bombardamenti reali? In un reel apparso di recente una ragazza, nel mezzo della sua curly hair routine, affermava: «se dovesse scoppiare una guerra, dove li trovo i miei prodotti per i capelli ricci?». Da qui la scelta di voler usare un solo prodotto — così sarebbe stato più facile trovarlo “in tempo di guerra” e mantenere sani e belli i suoi ricci.

Per alcuni la guerra è lo sfondo migliore per produrre un contenuto. Per altri è narrazione geopolitica: un’evoluzione del gossip applicata agli Stati. Per altri ancora è motivo di ansia. Ma l’ansia è soltanto un sintomo, non un sentimento. Il sentimento profondo è l’impotenza. L’ansia è la sua giustificazione. Certo, c’è chi stampa cartelloni, partecipa a cortei, condivide post, lancia hashtag. Gesti forse che nascondono una sofferenza soltanto simbolica; mascherano la nostra invisibilità e anche l’impossibilità — o il rifiuto — di distogliere lo sguardo. Tutti però ci comportiamo come se stessimo guardando una serie TV: un episodio al giorno e, di tanto in tanto, un colpo di scena.

Una delle opere più incisive per svelare i meccanismi narrativi della guerra è The Day Nobody Died (2008) di Broomberg & Chanarin. Arruolati come fotoreporter ufficiali dell’esercito britannico in Afghanistan, si videro vietare dal Ministero della Difesa la possibilità di fotografare corpi, feriti, edifici colpiti. Di fronte a una guerra già filtrata e asettica, decisero di non fotografare nulla. Aprirono soltanto una pellicola fotosensibile lunga cinquanta metri sotto il sole dell’Afghanistan, il sole delle tenebre. Una pura esposizione. Nessuna immagine [un lembo fa da copertina a questo numero di Nemesi].

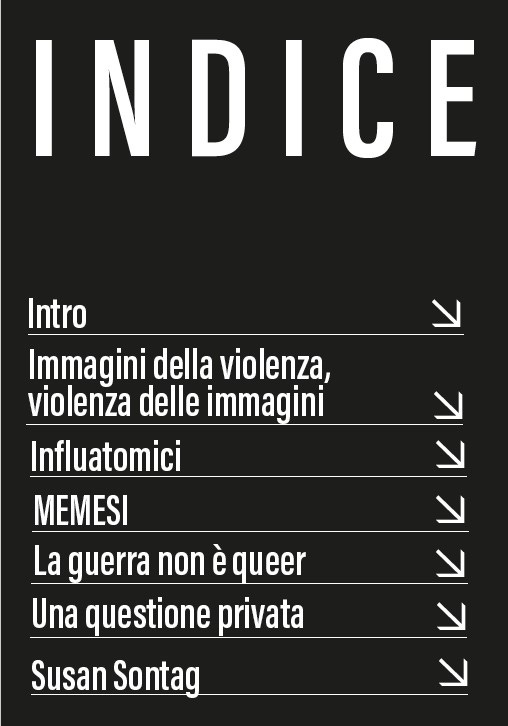

Perché ci destabilizza così tanto l’idea di opporci alla guerra senza raccontarla? La guerra non cessa solo perché la raccontiamo, così come non smette di esistere se facciamo silenzio. La narrazione è un effetto collaterale, non una causa. Può amplificare, estetizzare, anestetizzare — ma non fondare. Però cambia senso se ne parliamo in altri modi, o se ne interrompiamo i regimi di visibilità. Le relazioni internazionali sembrano ormai seguire lo stesso algoritmo dei social: più attenzione ricevono, più contenuti producono. In un crescendo di sangue e devastazione. I testi che seguono non descrivono la guerra. Ne sondano invece i margini: il modo in cui si insinua nel linguaggio, nei media, nella percezione comune. Esplorano come i nostri privilegi astratti diventino sempre più irrilevanti di fronte alla logica distruttiva del conflitto. Interrogano non la geopolitica in sé, ma la guerra come immaginario diffuso, contenuto distribuito, macchina semiotica. Contro la guerra trasformata in racconto.